マイクロチップとは?

マイクロチップは、直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形の電子標識器具で、内部に世界で唯一の15桁の固有番号が記録されています。

専用の注射器で獣医師等が皮下に装着するため、首輪や迷子札のように外れて落ちたりすることはありません。

マイクロチップは専用のリーダーで番号を読み取り、その情報を照合することで、飼い主探しに役立てることができます。

なお、GPS機能等の位置を特定する仕組みは備わっておりませんので、動物が行方不明になった場合に居場所を知ることはできません。

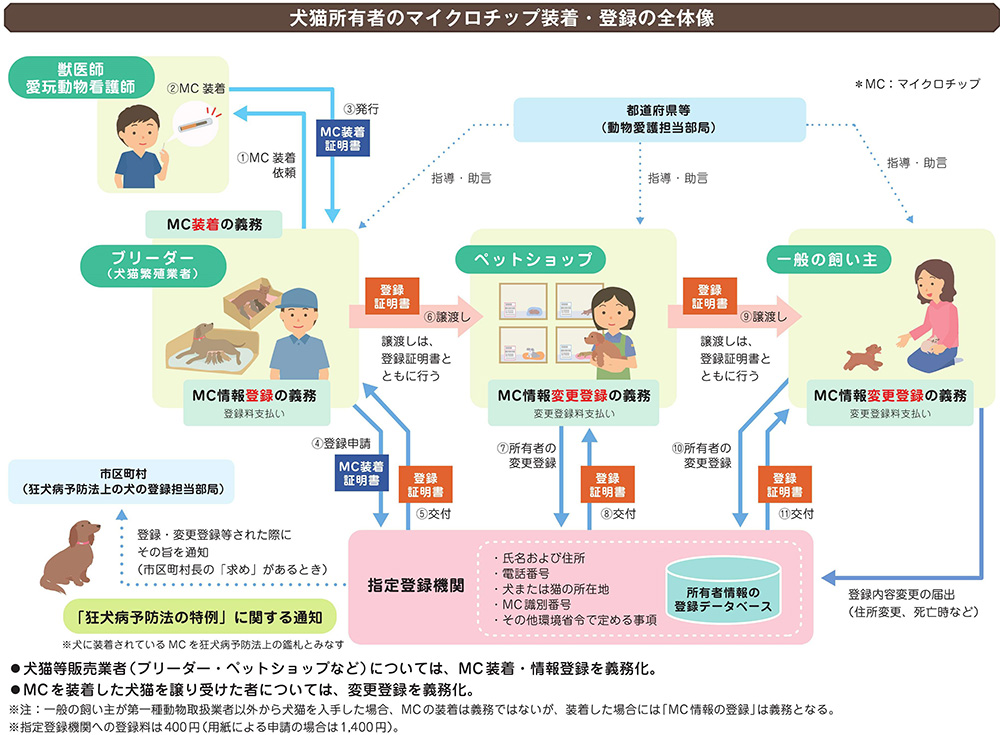

マイクロチップの登録制度について

マイクロチップには飼い主や犬猫の情報は入っていません。犬猫が迷子になった際に飼い主にたどり着くためには、「マイクロチップ情報の登録」をする必要があります。

令和4年6月1日からの新制度では、マイクロチップ情報は指定登録機関(※)のデータベース上に登録され、自治体等しか検索できません。犬猫が発見された際に、飼い主確認等の目的でのみ使用されます。

※指定登録機関:環境大臣指定登録機関として、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。詳しくは、環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録|指定登録機関について (外部リンク)をご覧ください。

(外部リンク)をご覧ください。

【マイクロチップの登録制度の概要】

一般の飼い主の方

令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップから購入した犬や猫

令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップから購入した犬や猫には原則、マイクロチップが装着され、指定登録機関への登録がされています。

新しい飼い主の方は30日以内に所有者の変更登録の手続きが必要になります【義務】。

手続きには犬や猫と一緒に渡される登録証明書が必要となります。

令和4年6月1日より前から飼っている犬や猫

マイクロチップを装着していない場合は装着するよう努めてください【努力義務】。

マイクロチップを装着した場合は30日以内に指定登録機関へ登録してください【義務】。

令和4年5月31日までにマイクロチップを装着していて、民間の登録団体(※)に登録している場合、指定登録機関への登録は任意です。

なお、令和4年6月1日以降も、民間の登録団体のデータベースは継続して運用されますが、民間の登録団体のデータが指定登録機関のデータベースに自動的に移行されることはありません。民間の登録団体に登録していて、さらに指定登録機関への登録を希望する場合は、指定登録機関にお問い合わせください。

※民間の登録団体:AIPO(日本獣医師会)、Fam、JKC、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会など

ブリーダーやペットショップ以外から入手した犬や猫

動物愛護センターや動物保護団体、知人から譲渡もしくは自分で保護した場合など犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ等)以外から犬や猫を取得した場合、マイクロチップの装着は努力義務となります。

したがって手続きは「令和4年6月1日より前から飼っている犬や猫」と同様になります。

ただし、令和4年6月1日以降に犬や猫を取得し、マイクロチップの 装着・指定登録機関への登録がされている場合、新しい飼い主の方は30日以内に所有者の変更登録の手続きが必要になります【義務】。

手続きには犬や猫と一緒に渡される登録証明書が必要となります。

犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ等)の方

令和4年6月1日以降に生まれた、もしくは取得した犬や猫

以下のうち最も早い日までにマイクロチップを装着しなければなりません【義務】。

- 取得した日から30日を経過する日まで

- 取得した犬や猫が生後90日以内の場合は生後120日まで

- 販売(譲渡)する日まで

また、マイクロチップを装着した場合は、以下のうち早い日までに指定登録機関へ登録しなければなりません【義務】。

- マイクロチップを装着してから30日を経過する日まで

- 販売(譲渡)する日まで

令和4年6月1日より前から所有している犬や猫

マイクロチップを装着している場合はできるだけ早く指定登録機関に登録してください【義務】。

マイクロチップを装着していない場合は装着し、登録するよう努めてください【努力義務】。

※マイクロチップを装着・登録後に販売(譲渡)する場合は、指定登録機関に登録後に発行される「登録証明書」とともに販売(譲渡)してください。

指定登録機関への登録、変更登録手続き

手続きはオンライン申請又は郵送(紙申請)にて行うことができます。

登録・変更登録には手数料がかかります(オンライン申請400円、紙申請1,400円)

オンライン申請

申請先:犬と猫のマイクロチップ情報登録|環境省 (外部リンク)

(外部リンク)

問い合わせ先:指定登録機関コールセンター 03-6384-5320 【月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)の9:00~18:00】

紙申請

振込用紙とセットになっている申請書が必要です。お電話にてお取り寄せください。

問い合わせ先:指定登録機関コールセンター 03-6384-5320 【月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)の9:00~18:00】

その他登録事項の変更や死亡した場合

以下の項目に変更が生じた場合は30日以内に指定登録機関に登録事項の変更の届出が必要です。

また、指定登録機関に登録している犬や猫が死亡した場合も死亡の届出が必要です。手数料はかかりません。

- 氏名(所有者は変わらないが、姓などが変更となった場合)

- 住所

- 犬や猫の所在地

- 電話番号

- 犬や猫の名前

- 犬や猫の毛色

- 電子メールアドレス

オンライン申請

紙申請

指定登録機関へお問い合わせいただき取り寄せいただくか、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトからダウンロードした用紙に必要事項を記入し、郵送で手続きすることも可能です。

問い合わせ先:指定登録機関コールセンター 03-6384-5320 【月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)の9:00~18:00】

用紙のダウンロード:ダウンロード|犬と猫のマイクロチップ情報登録 (外部リンク)

(外部リンク)

送付先:〒163-8696

新宿郵便局留

犬と猫のマイクロチップ情報登録

環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会

犬におけるマイクロチップ登録の際の注意点

狂犬病予防法の特例制度について

犬の所在地を管轄する各市区町村が「狂犬病予防法の特例」制度に参加していれば、生後91日齢以上の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から登録を受けた際に、指定登録機関からその市区町村に、登録された犬の情報や所有者情報が通知(※)されます。

その通知が狂犬病予防法に基づく登録の申請等とみなされ、装着されたマイクロチップは狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされます。

なお、お住いの市町村が狂犬病予防法の特例制度に参加していない場合は、マイクロチップの登録とは別に狂犬病予防法に基づく犬の登録・鑑札の装着が必要となります。

(※)生後90日齢以内の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から登録を受けた際には、生後91日齢に達した日時点の登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。

特例制度の詳細については厚労省HP( 外部リンク)をご覧ください。